口の中のデキモノ

- Q口内炎と口腔がんの見分け方はありますか?

- A口内炎は通常、1~2週間で自然に治ることがほとんどです。一方、口腔がんは、痛みがなくても2週間以上治らず、徐々に大きくなったり、硬いしこりがあったり、出血しやすかったりする特徴があります。しかし、見た目だけで判断するのは非常に難しく、口腔がんは初期段階では口内炎と区別がつかないこともあります。そのため、2週間以上治らない口内炎や、気になるデキモノがあれば、必ず歯科医院を受診してください。

- Q生検は痛いですか?

- A生検は局所麻酔をして行いますので、検査中はほとんど痛みを感じません。麻酔が効いている間は、触られている感覚はありますが、痛みはないはずです。検査後、麻酔が切れると多少の痛みを感じることもありますが、通常は数日で治まります。必要に応じて痛み止めを処方することも可能です。

- Qタバコやお酒は、口の中のデキモノに関係ありますか?

- Aはい、関係があります。特に喫煙と過度の飲酒は、口腔がんや前がん病変(白板症、紅板症など)の大きな危険因子とされています。これらの習慣がある方は、お口の中にデキモノができやすくなるだけでなく、それが悪性化するリスクも高まります。もし喫煙や飲酒の習慣がある方は、禁煙・節酒を強くお勧めします。

- Q口腔内を清潔に保つことは、デキモノの予防になりますか?

- Aはい、口腔内を清潔に保つことは、デキモノの予防に非常に重要です。不衛生な口腔環境は、細菌や真菌の増殖を招き、感染性のデキモノ(カンジダ症など)の原因となったり、慢性的な炎症が起こることで前がん病変のリスクを高めたりすることもあります。毎日の丁寧な歯磨きと、定期的な歯科医院でのクリーニングは、お口の健康を維持し、デキモノのリスクを減らすために不可欠です。

「口の中にしこりがある気がする」

「歯ぐきにできものができて、なかなか治らない」

「頬の内側に白いできものがある」

こういった症状、気になるけれど「まぁ大丈夫かな」と放置してしまっていませんか?

口の中にできる“できもの”は、その多くが良性ですが、中には注意が必要なものもあります。

長久手フラワー歯科では、日本口腔外科学会認定医が診察を担当し、必要に応じて迅速に病理検査機関と連携しながら、患者さまにとって最適な治療・診断を行っています。

「ただの口内炎かもしれない」

「悪いものじゃなければいいけど……」

そうしたご不安をお持ちの方も、まずはご相談にいらしてください。

当院では、民間の病理検査企業と連携しながら、まずはそのデキモノが何であるかを正確に診断いたします。

どんな小さなデキモノでも、気になることがあれば、どうぞお一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。

皆様が安心して毎日を過ごせるよう、心を込めてサポートさせていただきます。

口の中にできる「デキモノ」とは?

「デキモノ」と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。

しこり、腫れ、ただれ、水ぶくれ、潰瘍、色が変わった部分など、様々な形でお口の中に現れることがあります。

多くは良性ですが、中には注意が必要なものも存在します。

こんな時は、早めにご相談ください

気になるデキモノを見つけたとき、以下のような特徴がある場合は、特に注意が必要です。

痛みがなく、徐々に大きくなる

痛みがないからと放置してしまいがちですが、悪性のデキモノは痛みを伴わないことが多いです。

なかなか治らない

2週間以上経っても治らない、あるいは悪化している。

色が変化する

白い、赤い、黒っぽいなど、周囲の粘膜と明らかに異なる色をしている。

出血しやすい

軽く触れただけでも出血したり、食事の際に出血したりする。

しこりがある、硬い

境界が不明瞭

デキモノの境目がはっきりせず、周囲に広がっているように見える。

多発する

口の中に複数、あるいは体の他の部位にも同時にデキモノが出ている。

急激な変化

短期間で大きさが急に変化したり、症状が悪化したりする。

日本口腔外科学会認定医の専門性:「デキモノ」の診断と治療における強み

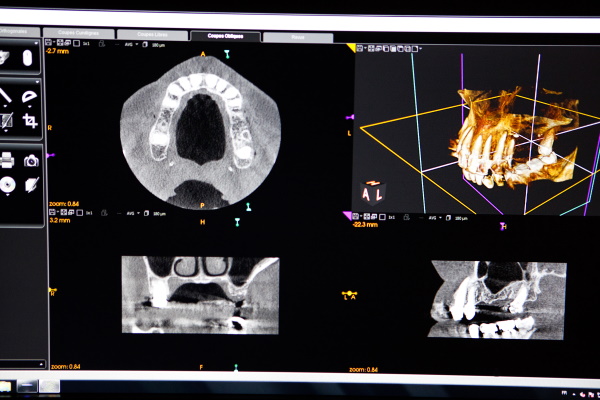

長久手フラワー歯科口腔外科・矯正歯科の院長は、日本口腔外科学会認定医です。

この資格は、歯科医師の中でも、口腔外科分野において特に高度な専門知識と豊富な臨床経験を持つ医師にのみ与えられます。

口腔外科は、歯や歯茎だけでなく、顎の骨、唾液腺、舌、頬の粘膜、顎関節など、お口の中やその周辺のあらゆる疾患の診断と治療を専門とする分野。つまり、「口の中のデキモノ」は、まさに口腔外科医の専門領域なのです。

「口の中にデキモノができたけど、どこに相談すればいいか分からない…」

と迷ったら、まずは口腔外科専門医のいる当院にご相談ください。

専門家の視点から、適切な処置とアドバイスをさせていただきます。

口の中にできる主な「デキモノ」の種類と特徴

お口の中にできるデキモノには、非常に多くの種類があります。

ここでは、歯科医院でよく見られる代表的なデキモノについて、その特徴や原因、対応策を分かりやすくご説明します。

ご自身のデキモノと照らし合わせてみてください。

アフタ性口内炎

最も一般的な口内炎で、丸くて白い潰瘍で、周囲が赤く縁取られています。

触れたり食べ物が当たったりすると強い痛みを伴います。

ストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏り(特にビタミンB群の不足)、疲労などが主な原因と考えられています。

通常は1~2週間で自然に治癒しますので自然治癒を待つことが多いですが、痛みが強い場合は、炎症を抑える軟膏や貼付剤、うがい薬などが処方されることがあります。

治癒を促進するために、規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの取れた食事を心がけましょう。

カンジダ症(口腔カンジダ症)

口腔内に常在する真菌(カビ)の一種であるカンジダ菌が増殖することで起こる感染症です。

免疫力の低下(高齢者、病中・病後の方、ステロイド薬使用者など)、抗菌薬の長期服用、義歯の不潔、糖尿病などが挙げられます。

主に抗真菌薬(うがい薬や軟膏、内服薬)の処方を行い、義歯を使用している場合は、入れ歯の清掃指導も行います。

偽膜性カンジダ症: 頬の内側や舌に、白い苔状のものが付着し、剥がすと赤くただれていることがあります。

萎縮性カンジダ症: 舌が赤くツルツルしたり、口角が赤く切れたりする(口角炎)。

義歯性口内炎: 入れ歯の下の歯茎が赤く炎症を起こす。

口腔乳頭腫(こうくうにゅうとうしゅ)

口の中にできる良性の腫瘍で、ウイルス(ヒトパピローマウイルス:HPV)感染が原因と考えられています。

表面がカリフラワーのようにブツブツしていて、色は白っぽいことが多いです。

痛みはなく、ゆっくりと大きくなります。舌や口唇、頬の粘膜、歯茎など、どこにでもできます。

基本的に良性なので、小さく無症状であれば経過観察することもありますが、大きくなったり、気になる場合は外科的に切除します。

切除すればほとんど再発しません。

粘液嚢胞(ねんえきのうほう)

唇や頬の内側、舌などにできる、水ぶくれのようなデキモノです。

唾液腺の出口が詰まったり、傷ついたりすることで、唾液が粘膜の下に溜まってできるものです。

誤って噛んでしまったり、物理的な刺激がきっかけとなることが多いです。

プヨプヨとした感触で、色は透明~青みがかった色をしています。

痛みはないことが多いですが、大きくなると邪魔になったり、潰れては再発したりを繰り返すことがあります。

小さいものは自然に治ることもありますが、繰り返しできる場合や大きくなった場合は、外科的に切除します。

歯肉炎・歯周炎

歯磨き不足によるプラークの蓄積が原因で、歯茎が赤く腫れて出血しやすくなります。

歯茎から盛り上がり、痛みはないことが多いです。触ると弾力があるものから硬いものまであります。

徹底したプラークコントロール(ブラッシング指導、歯石除去)が基本です。

エプーリス

歯茎にできる良性のしこりです。

歯周病や合わない被せ物、歯ぎしりなどによる慢性の刺激が原因となることが多いです。

妊娠中にできることもあります(妊娠性エプーリス)。

歯茎から盛り上がり、痛みはないことが多いです。触ると弾力があるものから硬いものまであります。

刺激源を取り除き、外科的に切除します。再発することもあります。

口腔扁平苔癬(こうくうへんぺいたいせん)

口腔粘膜にできる慢性の炎症性疾患で、自己免疫疾患の一種と考えられています。

頬の粘膜や舌などに、網目状、レース状、または白い斑点状の模様が現れます。

痛みやかゆみを伴うこともあれば、無症状のこともあります。潰瘍を形成することもあります。

扁平苔癬の一部は、非常にまれですが「前がん病変」(将来的にがんになる可能性がある病変)として位置づけられています。

症状がなければ経過観察が中心ですが、痛みがある場合はステロイド軟膏などで炎症を抑えます。

定期的な検診で、病変の変化を注意深く観察することが重要です。

白板症(はくばんしょう)

口腔粘膜にできる、こすっても剥がれない白い板状の病変です。

長期的な喫煙、アルコールの摂取、物理的な刺激(合わない被せ物や入れ歯が擦れる、歯並びによる刺激など)などが原因と考えられています。 通常、痛みはなく、触ると少し硬く感じられることがあります。

白板症も「前がん病変」の一つとされており、約5~10%が悪性化する可能性があると言われています。

対処法としては原因となっている刺激(喫煙、飲酒、不適合な補綴物など)の除去が基本で、病変の部位や大きさ、変化によっては、外科的切除や経過観察となります。

定期的な病理検査や検診が非常に重要です。

紅板症(こうばんしょう)

口腔粘膜にできる、鮮やかな赤い斑点状の病変です。

口腔内のデキモノの中でも、最も悪性化しやすい「前がん病変」の一つであり、約50%が悪性化すると言われています。

通常は痛みがなく、平坦なことが多いです。

非常に重要な病変であり、早期発見・早期治療が不可欠です。必ず病理検査が必要です。

病変が確認された場合は、可能な限り早期に外科的切除を行うことが推奨されます。

口腔がん(口腔癌)

口腔がんは、舌、歯茎、頬の粘膜、口底、口唇、扁桃など、口腔内の様々な場所に発生する悪性腫瘍です。

喫煙、過度の飲酒、慢性的な刺激(合わない入れ歯や鋭い歯が当たる、不衛生な口腔環境)、HPV(ヒトパピローマウイルス)感染などが危険因子として挙げられます。

早期発見・早期治療が非常に重要で、診断には病理検査が不可欠です。

連携している大学病院やがん専門病院にご紹介し、速やかに治療を開始します。

下記のような症状がありましたら、早めに歯科医院を受診しましょう。

口内炎のように見えるこが、2週間以上治らず、徐々に大きくなる。

痛みがないことが多い(進行すると痛みや出血を伴う)。

触ると硬いしこりを感じる。

色が赤や白に変色している。

食べ物がしみる、飲み込みにくい、発音しにくいなどの症状が出ることもある。

口の中のデキモノに関するよくあるご質問