親知らずの抜歯

- Q親知らずは必ず抜かないといけないのでしょうか?

- Aすべての親知らずを抜く必要はありません。

まっすぐ生えていて、きちんと機能しており、日々のケアも十分にできていれば、無理に抜く必要はありません。

しかし、むし歯になったり、歯茎の炎症を繰り返したり、歯並びに悪影響を与えたりする可能性がある場合は、抜歯を検討することをお勧めします。

当院では、精密な検査を行い、患者様一人ひとりの状態に合わせて、抜歯の必要性について丁寧に説明いたします。 - Q親知らずの抜歯はどれくらい痛いですか?

- A抜歯中は局所麻酔をしっかり行いますので、痛みを感じることはほとんどありません。

当院では、表面麻酔や極細針の使用など、麻酔時の痛みを軽減するための工夫を徹底しています。

術後、麻酔が切れると痛みを感じることもありますが、処方する痛み止めで十分にコントロールできます。 - Q親知らずの抜歯後、どれくらい腫れますか?

- A腫れの程度は、親知らずの生え方や抜歯の難易度、個人差によって大きく異なります。

完全に骨に埋まっている親知らずや、斜めに生えている親知らずの抜歯は、比較的腫れやすい傾向があります。

腫れは、抜歯後2~3日目がピークで、その後1週間程度で徐々に引いていくのが一般的です。

当院では、術後の腫れを最小限に抑えるための処置や、具体的なアドバイスを行います。 - Q抜歯後、食事ができるようになるまでどれくらいかかりますか?

- A抜歯当日は、麻酔が切れるまで食事を控えていただき、その後は刺激の少ない柔らかいものを召し上がっていただくことをお勧めします。

翌日以降は、徐々に通常の食事に戻していくことができますが、抜歯した側での硬いものの咀嚼は避けてください。

通常、1週間から10日程度で、ほぼ普段通りの食事ができるようになることが多いです。 - Q抜歯後、ドライソケットになることはありますか?

- Aドライソケット(抜歯窩の治癒不全)は、抜歯後の出血が少なく、抜歯窩に血餅(血の塊)がうまく形成されなかったり、剥がれてしまったりすることで、骨が露出してしまい、強い痛みが生じる状態です。

発生率は数%程度と言われています。

当院では、抜歯後の丁寧な止血や縫合、術後の具体的な注意事項の説明で、ドライソケットのリスクを最小限に抑えるよう努めています。

もし、抜歯後数日経っても痛みが引かない、あるいは強くなるといった症状があれば、すぐに当院にご連絡ください。

「奥歯の奥がズキズキ痛む…」

「親知らずが腫れてきた」

「抜歯が怖い」

そんなお悩みはありませんか?

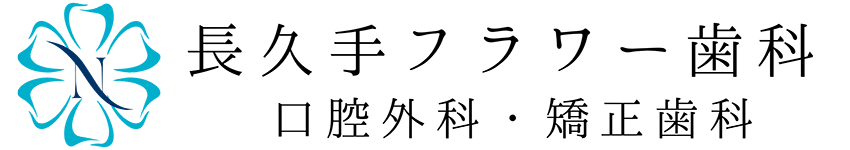

「親知らず」という言葉を聞くと、「痛い」「腫れる」「怖い」といったネガティブなイメージを抱かれる方がおおかと思いますが、実際に、親知らずは正常に生えそろうことが少なく、様々なトラブルを引き起こしやすいため、抜歯が必要になるケースが少なくありません。

長久手フラワー歯科では、親知らずの抜歯を専門的かつ安全・丁寧に行っています。

日本口腔外科学会認定医による診断と治療、手術専用のオペ室、歯科用CTによる精密な診断など、安心して治療を受けていただける体制を整えています。

親知らずのことでお悩みやご不安があれば、お気軽にご相談ください。

親知らずの抜歯が必要となる主なケース

すべての親知らずが抜歯の対象となるわけではありません。

まっすぐ生えていて、きちんと噛み合っており、日々のケアも十分にできている親知らずであれば、無理に抜歯する必要はありません。

しかし、以下のような症状がある場合、親知らずの抜歯を検討することが多くなります。

少しでも気になる症状があれば、放置せずに歯科医院で診察を受けることが重要です。

智歯周囲炎(ちししゅういえん)

親知らずの周りの歯茎が炎症を起こし、腫れや強い痛み、口が開けにくい(開口障害)、熱が出るといった症状が現れます。

炎症が進行すると、顔が腫れたり、リンパ節が腫れたりすることもあります。

これは、歯と歯茎の間に溜まった汚れに細菌が繁殖し、炎症を引き起こすためです。

特に体調が悪い時や疲れが溜まっている時に起こりやすいです。

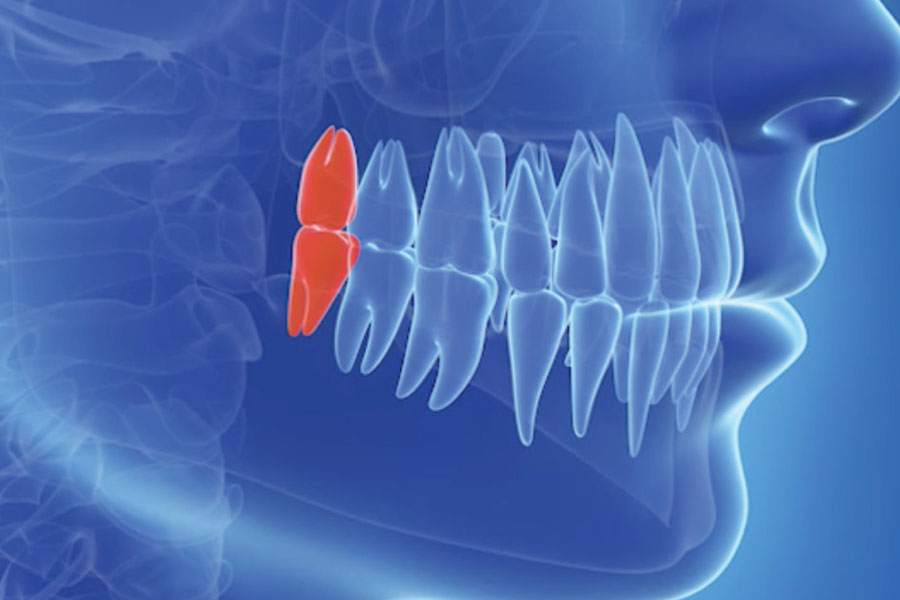

むし歯

歯ブラシが届きにくいため、親知らず自体がむし歯になりやすいです。

歯ブラシが届きにくいため、親知らず自体がむし歯になりやすいです。

さらに、傾いて生えた親知らずと手前の歯の間に食べカスが挟まりやすく、手前の歯もむし歯になるリスクが高まります。

一度むし歯になると、治療が困難な場合が多く、抜歯が推奨されます。

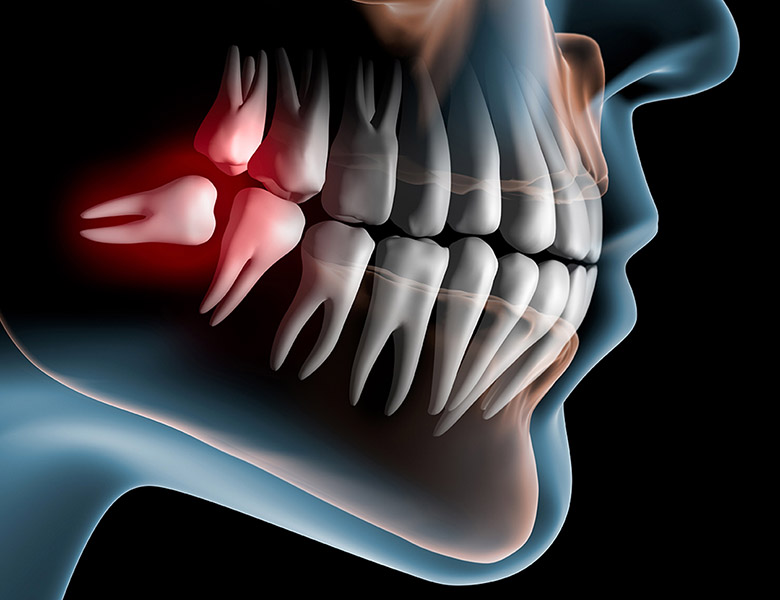

歯並びへの悪影響

親知らずが手前の歯を押し出し、全体的な歯並びを悪化させたり、矯正治療後の後戻りの原因となったりすることがあります。

特に、これから矯正治療を検討している方や、矯正治療を終えたばかりの方の場合、親知らずの抜歯を検討することが多いです。

嚢胞(のうほう)の形成

顎の骨の中に完全に埋まった親知らずの周りに、袋状の病変(嚢胞)ができることがあります。

嚢胞は徐々に大きくなり、顎の骨を溶かしたり、周囲の神経を圧迫したりする可能性があります。

噛み合わせの問題

親知らずが部分的に生えてきて、反対側の歯茎を噛んで傷つけたり、噛み合わせを悪化させたりすることがあります。

長久手フラワー歯科口腔外科・矯正歯科の「親知らず抜歯」への取り組み

日本口腔外科学会認定医による「親知らず抜歯」

親知らずの抜歯は、一般歯科医院では難しいとされる複雑なケースも少なくありません。

当院では、私自身が日本口腔外科学会認定医として、患者様の不安を解消し、安全かつ確実な抜歯を提供することをお約束いたします。

また、当院では骨の削除量を可及的に少なくするために多分割抜歯を行っております。

腫れや、痛みを軽減したい方はぜひ一度ご相談ください。

口腔外科認定医とは?

日本口腔外科学会認定医は、口腔外科分野において、高度な専門知識と豊富な臨床経験、そして高い外科的技術を持つ歯科医師にのみ与えられる、厳しい審査を通過した資格です。

大学病院の口腔外科で長年、親知らずの抜歯をはじめとする様々な顎顔面領域の疾患の診断・治療に携わってきました。

親知らずの生え方、歯根の形態、神経や血管との位置関係は、患者様によって異なり、親知らずの状態によっては、抜歯に大きなリスクを伴う場合もあります。

口腔外科認定医はこれらの解剖学的知識にも精通し、歯科用CTによる三次元的な精密診断を組み合わせることで、一人ひとりの患者様に最適な抜歯計画を立案します。

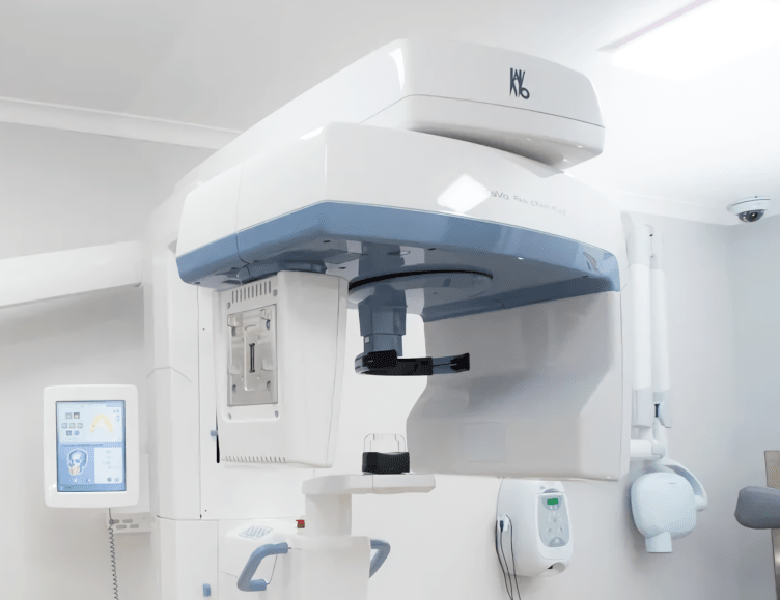

精密な診断を可能にする「歯科用CT」

従来のレントゲンでは平面的な情報しか得られませんでしたが、歯科用CTを用いることで、親知らずを三次元的に詳細に分析することができます。

正確な位置関係の把握

親知らずの歯根の形態、顎の骨の中での位置、そして特に重要なのが、下顎の親知らずの近くを通る下顎管(神経や血管の束)との距離をミリ単位で正確に把握できます。

神経損傷のリスクを最小限に抑えた、安全な抜歯計画を立てることが可能になります。

骨の状態の評価

骨の厚みや密度、周囲の骨の吸収状態などを確認し、抜歯の難易度や術後の治癒予測に役立てます。

隠れた病変の発見

親知らずの周囲にできた嚢胞(膿の袋)や炎症の広がりなども詳細に確認できます。

歯科用CTによる精密な診断は、安全で確実な親知らずの抜歯を実現するための、当院の大きな強みの一つです。

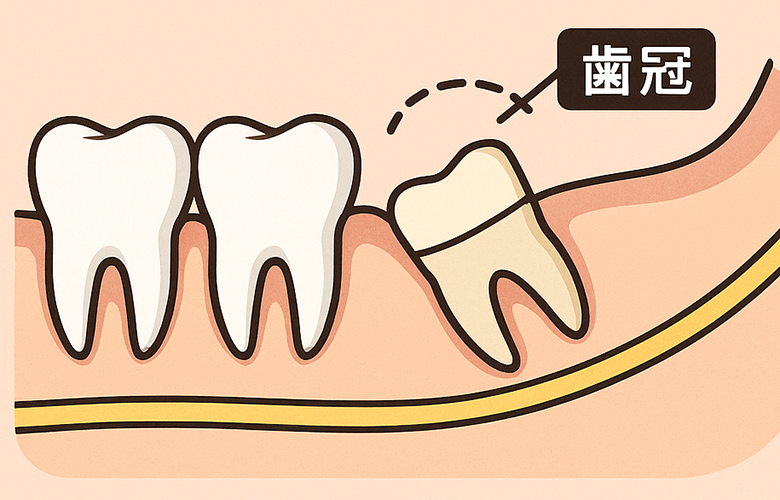

吹奏楽や唇の感覚を大切にしたい方へ――「コロネクトミー(歯冠切除術)」

親知らずの抜歯には、術後の腫れや痛み、まれに唇のしびれ(下唇の知覚異常)などのリスクが伴うことがあります。

特に、下顎の親知らずが神経に近接している場合は、そのリスクが高くなります。

吹奏楽で管楽器を演奏される方や、職業・趣味で口元の感覚が重要な方にとっては、神経損傷のリスクは避けたいところです。

当院では、そうした方に「コロネクトミー(歯冠切除術)」という選択肢をご提案しています。

コロネクトミーは、神経に近い親知らずの歯の根は残し、頭の部分(歯冠)だけを切除する方法です。

神経に触れるリスクを回避でき、唇や顎のしびれを最小限に抑えることが可能です。

完全な抜歯に比べて適応は限られますが、「どうしても唇の感覚を守りたい」「演奏に支障を出したくない」という方には、非常に有効な治療法です。

詳しい適応やリスクについては、診察時に丁寧にご説明いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

抜歯後の痛みについて:最大限に配慮した対策

親知らずの抜歯後、痛みや腫れが生じることは少なくありません。

しかし、当院では、これらの術後の不快感をできる限り軽減するための対策を講じています。

抜歯窩(ばっしか:歯を抜いた後の穴)の止血を丁寧に行い、術後の出血を抑えます。 適切な投薬

抜歯後の痛みを抑えるための痛み止めを処方します。

痛みが予測される場合には、抜歯前に服用いただくことで、痛みの発現を抑えることも可能です。

また、感染予防のための抗生物質や、腫れや炎症を抑えるための消炎鎮痛剤を処方することもあります。 丁寧な縫合

抜歯窩を丁寧に縫合することで、止血効果を高め、食物の残渣が入るのを防ぎ、治癒を促進します。 術後の具体的な説明

抜歯後の過ごし方(食事、歯磨き、運動、飲酒、喫煙など)について、具体的に丁寧にご説明いたします。

抜歯当日は激しい運動や飲酒を避け、安静に過ごすことが大切です。

また、抜歯窩に直接触れないように注意しつつ、周囲の歯を清潔に保つことが重要です。 早期発見・早期対応

万が一、抜歯後に異常な痛みや腫れ、出血などが生じた場合は、すぐにご連絡いただけるよう体制を整えています。

ドライソケット(抜歯後の治癒不全)などの合併症についても、早期に発見し、適切に対応いたします。

患者様の術後の快適さを第一に考え、丁寧な処置とサポートを提供いたします。

親知らず抜歯に関するよくあるご質問