リスク分析と診査診断

治療の前に、正しく知ることから始めましょう

歯科治療というと、「痛みをとる」「削る」「詰める」という対症療法のイメージが強いかもしれません。

しかし私たちは、もっと大切なことがあると考えています。

それは、「なぜその症状が起きたのか」、「どうすれば再発を防げるのか」を科学的に分析・診断し、一人ひとりに合った計画を立てることです。

長久手フラワー歯科では、むし歯や歯周病などの口腔トラブルに対し、患者さまごとのリスクを見極め、最善の治療と予防の道筋を提案する診査診断システムを導入しています。

「今すぐ治療」ではなく、「まずは知ること」から

「歯医者さんに行くと、すぐに削られたり、たくさんの治療を勧められたりするのではないか…」

そんなご不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし当院では、初めて来院された方に対して、いきなり治療や歯のクリーニングを行うことはありません。(急性症状がある場合は治療を行います。)

なぜなら、本当に必要な治療とは、正しい情報に基づいて行うべきものだからです。

当院では、患者様のお口の状態を「見える化」し、根本的な原因を解明することから始めます。

全ての方に行う検査

口腔内診査

むし歯の有無、詰め物や被せ物の状態、歯茎の色や腫れ、出血の有無、舌や粘膜の状態などを目視で確認します。

歯周ポケット検査

歯と歯茎の境目にある「歯周ポケット」の深さを測定します。

この深さは、歯周病の進行度合いを知る重要な指標です。

出血の有無も確認し、歯周病のリスクを評価します。

口腔内写真撮影

お口の中の様々な角度から写真を撮影し、記録に残します。

患者様ご自身では見えにくい奥歯の状態や、歯茎の炎症、むし歯の進行状況などを視覚的に確認していただくことができ、治療への理解を深めていただけます。

レントゲン撮影(デジタルレントゲン)

歯の内部や顎の骨の状態、隠れたむし歯、歯の根の病変、歯周病による骨の吸収などを確認します。

当院のデジタルレントゲンは、従来のレントゲンに比べて放射線量が少なく、患者様の体への負担を最小限に抑えます。

「リスク分析」のための精密検査:「見えないリスク」を数値化・視覚化

当院が特に力を入れているのが、以下の特殊な検査です。

これらの検査は、単に「むし歯がある」「歯周病がある」という診断だけでなく、「なぜむし歯になったのか」「なぜ歯周病が進行しやすいのか」という根本的な原因、つまり「リスク」を科学的に分析するためのものです。

位相差顕微鏡検査(保険適用):お口の中の「細菌たち」をリアルタイムで観察

「歯磨きしているのに、なんでむし歯や歯周病になるんだろう?」

そう思われたことはありませんか?

その答えの一つは、お口の中に潜む「細菌」にあります。

当院では、35歳以上の方には、この位相差顕微鏡検査を推奨しております。

なぜなら、30代後半から歯周病のリスクが急速に高まり、ご自身の口腔内の細菌を知ることが、その後の予防と管理において非常に重要だからです。

患者様のお口の中からプラーク(歯垢)を少量採取し、それをスライドガラスに乗せて顕微鏡で拡大して観察します。

ご自身の口腔内にどんな種類の菌が、どのくらいの量で、どのくらい活発に動いているのかを「見て知る」ことで、むし歯や歯周病への意識が格段に高まります。

患者様ご自身が問題意識を持つことが、日々のセルフケアのモチベーションとなり、予防への第一歩となるのです。

見えるもの

モニターには、採取されたプラークの中にいる様々な細菌たちが、まるで生きているかのように動き回る様子が映し出されます。

むし歯菌

むし歯の主な原因となるミュータンス菌やラクトバチラス菌など。

歯周病菌

歯周病の進行に関わるスピロヘータ、運動性桿菌、アメーバなど。

これらの菌が多いと、歯周病のリスクが高いと判断されます。

カビ菌(カンジダ菌)

口臭の原因になったり、義歯の下に繁殖したりすることもあります。

唾液検査(自費):むし歯・歯周病のリスクを「数値化」する

ご希望の方には、より詳細な「唾液検査」を実施しています。

唾液は、お口の健康状態を測る上で非常に重要な役割を果たす、いわば「お口の健康バロメーター」です。

唾液の質や量、含まれる成分を分析することで、むし歯や歯周病のリスクを具体的に数値化できます。

下記のような数値を総合的に分析することで、患者様一人ひとりのむし歯や歯周病のリスクを詳細に把握し、よりパーソナルな予防プログラムや、適切な治療計画を立てるための重要な情報となります。

例えば、唾液の緩衝能が低い方には、食生活のアドバイスやキシリトールの活用など、具体的な対策をご提案できます。

検査項目例

唾液分泌量

唾液の量が少ないと、食べカスや細菌を洗い流す自浄作用が低下し、むし歯や歯周病のリスクが高まります。

唾液の緩衝能(かんしょうのう)

食後に酸性に傾いたお口の中を、唾液がどのくらいの速さで中性に戻せるかを示す指標です。

緩衝能が低いと、むし歯になりやすい状態が長く続きます。

むし歯菌(ミュータンス菌、ラクトバチラス菌)の数

細菌の数を測定し現在の口腔内のリスクを評価します。

リアルタイムPCR検査(自費):特定の歯周病菌を「高精度」で特定

より精密な歯周病のリスク分析をご希望の方には、「リアルタイムPCR検査」も行っています。

これは、特定の歯周病菌のDNAを高感度で検出する、遺伝子レベルでの検査です。

通常の歯周病検査では分からない、より詳細な細菌情報を得ることができます。

特に、難治性の歯周病や、治療をしてもなかなか改善しない場合に、治療方針を決定する上で非常に役立ちます。

特定の悪性菌が高い数値で検出された場合、抗菌療法(内服薬)の併用など、より踏み込んだ治療を検討することが可能になります。

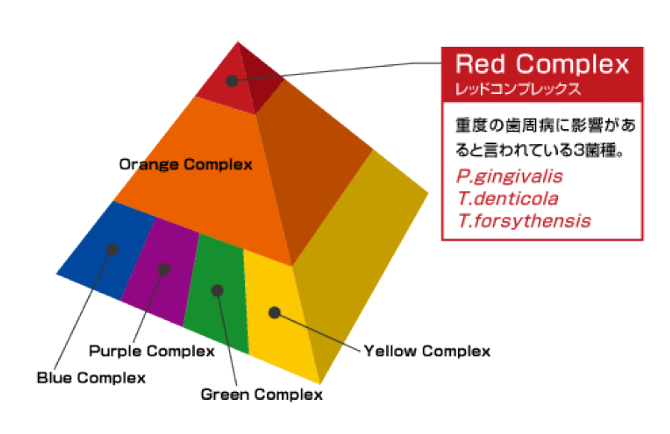

検出できる菌の例

悪性の歯周病菌として知られる「レッドコンプレックス」(P.g菌、T.f菌、T.d菌など)と呼ばれる菌群の有無や量を測定できます。

これらの菌は、歯周病の進行だけでなく、全身疾患(糖尿病、心臓病など)との関連も指摘されています。

レッドコンプレックスとは

レッドコンプレックスとは、歯周病を悪化させる特に病原性の強い3種類の細菌の総称です。

この名称は、1990年代にアメリカの歯周病学者ソクラテス教授(Socranskyら)が、歯周病菌の種類と重症度の関係を研究した際に、重度の歯周病に共通して存在する3つの細菌を「赤いグループ(Red Complex)」として分類したことから来ています。

レッドコンプレックスを構成する3つの歯周病菌

以下の3つが、レッドコンプレックスの主な細菌です

ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)

最も代表的な歯周病菌。

歯ぐきの組織を破壊し、炎症を引き起こす毒素(プロテアーゼ)を出します。

口臭の原因にも深く関与します。

トレポネーマ・デンティコーラ(Treponema denticola)

スピロヘータという、らせん状の細菌。

運動能力が高く、歯ぐきの奥深くに入り込んで炎症を悪化させます。

神経組織や結合組織にも影響を与える強い病原性があります。

タネレラ・フォーサイセンシス(Tannerella forsythia)

比較的新しく発見された菌で、慢性的な炎症を促進します。

他の歯周病菌と連携して毒性を強める特徴があります。

レッドコンプレックスがいると、なぜ危険なのか?

レッドコンプレックスが存在するお口の中では、以下のようなリスクが高まります

歯ぐきが強く腫れ、出血しやすくなる

歯を支える骨(歯槽骨)がどんどん吸収されていく

最終的に歯が自然に抜けてしまう

全身疾患(糖尿病、心臓病、早産など)のリスクが高くなる

さらに恐ろしいのは、痛みが少ないまま進行することが多い点です。

気づいたときには「手遅れ」になっているケースも珍しくありません。

レッドコンプレックスが見つかったら、専門的な治療とケアが必要です

レッドコンプレックス菌が検出された場合は、通常の歯石除去だけでは不十分です。

当院では以下のようなアプローチで治療を行います。

歯周基本治療(徹底したプラークコントロール、スケーリング)

抗菌療法(必要に応じて薬剤の使用)

歯周外科処置(進行が著しい部位の対応)

定期的な再検査による菌数のモニタリング

また、生活習慣やセルフケアのアドバイスも行い、再発を防ぐ体制を整えます。

オーダーメイドの「診療カリキュラム」:あなたのための最適なアプローチ

当院の「リスク分析と診査診断」で得られた膨大なデータは、単なる情報の羅列で終わりません。

これらの情報を総合的に分析し、歯科医師が患者様一人ひとりの口腔内の状態、リスクのレベル、そしてご希望に合わせて、「オーダーメイドの診療カリキュラム」を作成します。

このカリキュラムは、いわば「お口の健康へのロードマップ」です。

当院では、下記のような診療カリキュラムを、患者様ご自身に十分にご理解いただき、納得していただいてから、初めて治療へと進みます。

「無駄のない最善のアプローチ」とは、患者様のお口にとって本当に必要な治療と予防を、最適なタイミングで提供することだと考えています。

現在の状態とリスクの明確化

「今、あなたのお口はどのような状態なのか」「どのようなリスクを抱えているのか」を、分かりやすい言葉でご説明します。

写真や検査結果のデータを用いて、視覚的にご理解いただけるように工夫します。

治療の優先順位と具体的な計画

むし歯や歯周病の治療が必要な場合、どの部分から、どのような治療を、どのような順序で行っていくのかを具体的にご提案します。

急を要する治療だけでなく、長期的な視点に立った治療計画を立てます。

予防と管理のプログラム

むし歯や歯周病の再発を防ぐための、具体的な予防策やメンテナンスの頻度、セルフケアの方法などをご提案します。

唾液検査の結果に基づいて、フッ素塗布の頻度や、キシリトールの活用、特定の歯磨き粉の使用など、パーソナルなアドバイスを行います。

将来的な見通し

今後、どのようなことに気を付けていけば、長期的に健康な状態を維持できるのか、将来的な見通しもお話しします。

リスク分析に基づく治療:科学的根拠に基づいた精密治療

当院の治療は、単に「悪くなった部分を治す」だけでなく、「歯を守り、残す」ことを最優先に考えます。

リスク分析の結果に基づき、再発のリスクを最小限に抑える治療を実践します。

むし歯治療

できる限り削らない治療(MI治療)

拡大鏡やう蝕検知液を使用し、むし歯に侵された部分だけを必要最小限に削り、健康な歯質を最大限に残します。

コンポジットレジン(CR)治療

小さなむし歯には、歯の色に合わせた白いレジンで詰めることで、見た目も自然で再発しにくい治療を提供します。

歯周病治療

位相差顕微鏡やリアルタイムPCR検査の結果に基づく治療

患者様のお口にいる細菌の種類や量に応じた、より効果的な歯周病治療を行います。

専門的な歯周病治療

歯石除去(スケーリング、ルートプレーニング)はもちろんのこと、進行した歯周病に対しては、日本口腔外科学会認定医である院長による歯周外科治療(歯周組織再生療法など)も行い、歯周病で失われた組織の再生を促します。

リスク分析に基づく管理(メンテナンス):健康を維持するための継続的なサポート

治療が完了したら、それがお口の健康維持の「スタートライン」です。

「管理」のフェーズでは、治療で回復した健康な状態を維持し、むし歯や歯周病の再発を防ぎ、新たなトラブルが発生するのを防ぐための継続的なサポートを行います。

当院では、患者様一人ひとりのリスク分析の結果に基づき、最適なメンテナンスの頻度と内容をご提案します。

定期検診

定期的に歯科医師がお口の中の状態をチェックし、むし歯や歯周病の早期発見・早期治療に努めます。

プロフェッショナルクリーニング(PMTC)

歯科衛生士が専門の器具(エアフローなど)を使用し、普段の歯磨きでは落としきれない歯の表面のプラーク(歯垢)や歯石、着色汚れを徹底的に除去します。

当院では、最新のエアフローを導入しており、微細なパウダーと水流で歯の表面のバイオフィルム(細菌の塊)を効率的かつ優しく除去し、クオリティの高いクリーニングを提供します。

フッ素塗布

歯質を強化し、むし歯菌の出す酸に対する抵抗力を高めるフッ素を歯に塗布します。

ブラッシング指導・セルフケア指導

患者様のお口の状態や歯並びに合わせた、効果的な歯磨きの方法や、フロスや歯間ブラシの使い方などを丁寧に指導します。

ご自身のセルフケアの質を高めることが、予防の鍵となります。

食生活指導

むし歯や歯周病のリスクを高める食習慣についてアドバイスし、お口の健康を守るための食事の摂り方をご提案します。

唾液検査や位相差顕微鏡検査の定期的な再評価

定期的にこれらの検査を行い、口腔内のリスクの変化を把握し、メンテナンスプログラムを適宜調整していきます。

治療は「最初の一歩」がとても大切です

長久手フラワー歯科の診査診断は、「治療の精度を上げる」だけではなく、患者さま自身がご自身のお口の健康を理解し、納得して進めるための大切なステップだと考えています。

どんなに高度な治療も、診断が不十分であれば、また同じトラブルが繰り返されてしまうかもしれません。

あなたのお口の中で何が起きているのかを、正しく、そして優しく丁寧にお伝えしたい。

それが、私たちが診査診断に力を入れる理由です。

「なんとなく治療を受ける」のではなく、「自分に合った治療を選ぶ」。

そんな時代のスタンダードを、一人でも多くの患者さまにお伝えしていきたいと思っております。

お口や歯のことでお悩みの方は、ぜひ一度、長久手フラワー歯科口腔外科・矯正歯科に足をお運びください。